2025年8月26日、ヤマト運輸は同社をかたる不審なメールやショートメッセージ(SMS)が多発しているとして、公式サイト上で改めて注意を呼びかけた。

不在連絡や住所確認を装い、個人情報を盗み取るフィッシングサイトへ誘導する手口が確認されており、同社は偽メールの具体的な文面例を公開し、警戒を強めている。

巧妙化する偽メールの手口、実在の送り状番号を使うケースも

ヤマト運輸によると、確認されている迷惑メールは、Eメールやショートメールを通じて「お荷物のお届け」「ご不在連絡」「配送先住所の確認」などを装い、利用者の不安を煽って偽サイトへ誘導するものが主流という。

手口は年々巧妙化しており、以下のような特徴が見られます。

QRコードによる誘導

「配送先住所が間違っています」といった内容で、再配達の予約と称してQRコードを読み取らせ、偽サイトにアクセスさせようとする。

ヤマト運輸の公式メールでQRコードが記載されることはない。

アプリの更新を要求

「お届け時ご不在のご連絡」という件名で、「アプリを更新して受け取り情報を確認してください」などと促し、不正なサイトへ誘導する手口も確認されている。

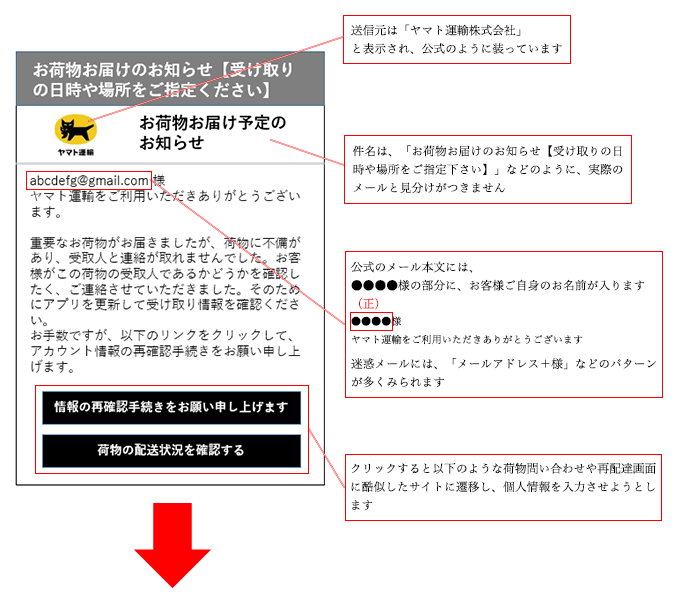

公式と見分けにくい件名・本文

「お荷物お届けのお知らせ【受け取りの日時や場所をご指定ください】」といった、実際の通知と見分けがつきにくい件名を使用したり、本文にヤマト運輸のロゴを無断で使用したりするケースがある。

中には、実在する送り状番号が悪用されている例も確認されている。

ショートメール(SMS)での連絡

「ご不在の為お荷物を持ち帰りました」「宛先不明でお届けできません」といった内容のSMSを送りつけ、記載されたURLをクリックさせようとするもの。

ヤマト運輸は、ショートメールで不在連絡やお届け予定の通知を行うことはない。

これらのような特徴のある偽サイトでは、氏名や住所、電話番号のほか、クレジットカード情報や銀行口座情報といった重要な個人情報の入力を求められる危険性がある。

偽メールを見分ける4つのチェックポイント

ヤマト運輸は、不審なメールを見分けるためのポイントを4点か挙げている。

・宛名の表記

公式メールでは顧客氏名が記載されるが、偽メールでは「abcdefg@gmail.com様」のように、メールアドレスに「様」を付けた不自然な宛名になっていることが多い。

・QRコードの有無

前述の通り、ヤマト運輸からの公式メールにQRコードは記載されないため、再配達手続きをQRコードで促すメールは偽物となる。

・ショートメール(SMS)での通知

ヤマト運輸はショートメールによる不在連絡や届け予定の通知は行っていない。

・URLの確認

本文に記載されたリンク先URLが、公式サイトのドメイン「kuronekoyamato.co.jp」と完全に一致しているか確認。

「kuroneko-yamato」や「yamato.com」など、酷似した偽ドメインが使われることがある。

またヤマト運輸は、送信元が本物であることを証明する技術「DMARC」や、対応したメールソフトでヤマト運輸のロゴが表示される「BIMI」といった迷惑メール対策を導入している。

利用者側は、荷物の配送状況の確認はメールのリンクからではなく、ヤマト運輸の公式サイトにある「荷物お問い合わせシステム」や、公式アプリを利用することで対策可能とされている。

【参考記事】

https://www.yamato-hd.co.jp/