詐欺サイトは、個人情報や金銭を不正に取得することを目的とした悪質なウェブサイトで、正規のサイトに非常によく似たデザインや内容を持ち、多くの人々を騙してしまうケースが増えています。

本記事では、詐欺サイトの代表的な例や見分け方、そして詐欺サイトから身を守るための対策について詳しく解説します。

詐欺サイトとは

詐欺サイトとは、利用者を欺いて個人情報や金銭を不正に取得することを目的とした悪意のあるウェブサイトです。こうしたサイトは、見た目や内容が正規のサイトと非常によく似ているため、注意が必要です。詐欺サイトは様々な形式で存在し、例えば、偽のオンラインバンキングサイトやチケット転売サイト、ネット通販サイトなどがあります。

詐欺サイトの代表例

インターネットバンキング詐欺

インターネットバンキング詐欺は、ユーザーがインターネットバンキングサイトにログインする際に、偽のログインページを表示させてユーザーのアカウント情報を盗む手口です。これにより、不正にアクセスされたアカウントからお金が引き出されるリスクがあります。最近では、正規のサイトに非常に似たデザインやURLを使用することで、ユーザーを巧妙に騙すケースが増えています。

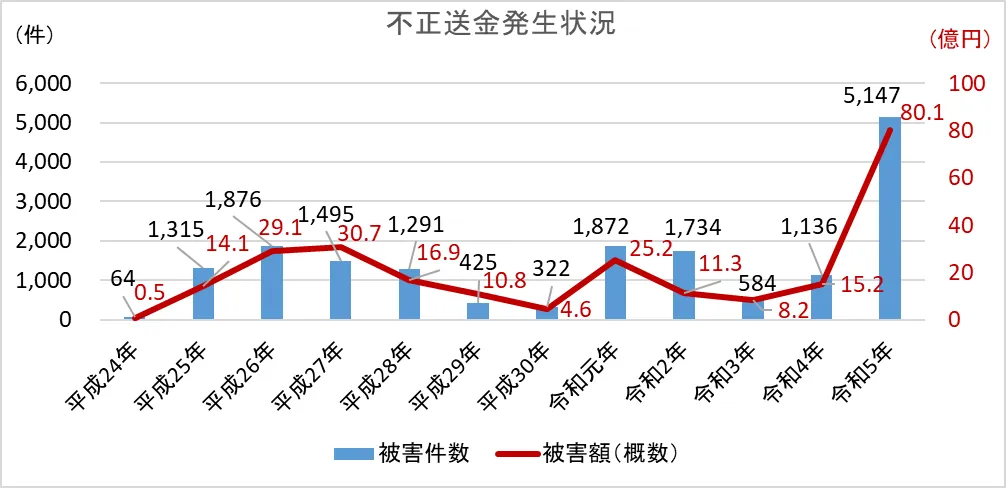

金融庁によると、メールやショートメッセージサービス(SMS)、メッセージツール等を用いたフィッシングと推察される手口により、インターネットバンキング利用者のID・パスワード等を盗み、預金を不正に送金する事案が多発しており、令和4年8月下旬から9月にかけて被害が急増して以来、落ち着きを見せていましたが、令和5年2月以降、再度被害が急増しているとのこと。

チケット転売詐欺

チケット転売詐欺は、人気のあるイベントやコンサートのチケットを偽って販売する手口です。購入者は高額な料金を支払ったにも関わらず、実際にはチケットが存在しないか、無効なチケットを渡されることがあります。詐欺サイトは、公式サイトに似たデザインやロゴを使用して信頼性を装います。

ネット通販詐欺

ネット通販詐欺は、実際には存在しない商品を販売するウェブサイトを通じて行われる詐欺です。購入者はお金を支払った後、商品が届かない、もしくは全く異なる低品質な商品が送られてくることがあります。この手法では、正規の通販サイトに似たデザインや名称を使用することが一般的です。

WEB改ざん

WEB改ざんとは、正規のウェブサイトのコンテンツが不正に変更され、利用者を詐欺サイトに誘導する手法です。改ざんされたサイトは、正規のサイトと見分けがつかないため、利用者は偽の情報を信じてしまうことがあります。これにより、個人情報の漏洩や金銭的な被害が発生することがあります。

詐欺サイトを見分けるポイント

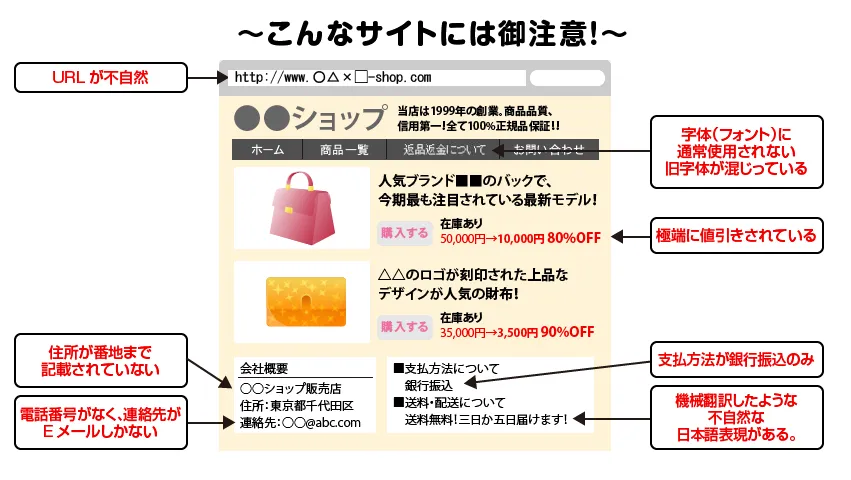

ここでは、消費者庁「インターネット通販トラブル」をもとに詐欺サイトを見分けるポイントをご紹介します。

サイトのURLが不自然ではないか

サイトのURLが不自然かどうかを確認することは、詐欺サイトを見分ける重要な手段です。詐欺サイトは、正規サイトと非常に似たURLを使ってユーザーを欺こうとします。例えば、「example.com」ではなく「examp1e.com」や「example.co」などのわずかな違いを見分けることが求められます。

テキストのフォントに通常使用されない文字が入っていないか

通常使用されない文字がテキストに含まれているかどうかをチェックすることも重要です。詐欺サイトの傾向として、日本では使われていない旧字体や中国語の簡体字や繁体字などが見受けられるパターンがあります。

例えば、「販売店」が「贩売店」のように表記されている場合は注意が必要です。

不自然な日本語が使われていないか

詐欺サイトでは、不自然な日本語が使用されていることがあります。これは、翻訳ツールを利用して自動翻訳されたテキストである場合が多く、不自然な言い回しや文法ミスが見られることがあります。こうした不自然な日本語は詐欺のサインです。

会社概要に正しい情報が載っているか

詐欺サイトの多くは、会社概要に不正確な情報を載せています。正規の会社情報が提供されていない、あるいは虚偽の住所や連絡先が記載されている場合は要注意です。信頼できるサイトであれば、詳細な会社情報や問い合わせ先が明確に記載されています。

掲載されている商品が極端に値引きされていないか

極端な値引きがされている商品を掲載しているサイトは詐欺の可能性が高いです。通常の市場価格よりも大幅に安い商品は、消費者を引き寄せるための手口であることが多いです。正規の価格帯を把握しておくことで、異常な値引きに対する警戒心を持つことができます。

支払い方法に不審な点はないか

詐欺サイトでは、支払い方法にも不審な点が見られることがあります。例えば、銀行振り込みのみを要求する、または信頼性の低い決済サービスを使用している場合は注意が必要です。安全なオンラインショッピングでは、複数の信頼できる支払いオプションが提供されています。

詐欺サイトに誘導されるケース

フィッシング

フィッシングは、正規の企業やサービスを装ったメールやメッセージを通じて、ユーザーを詐欺サイトに誘導する手口です。ユーザーはリンクをクリックして偽のサイトにアクセスし、そこで個人情報や金融情報を入力してしまいます。最近では、非常に巧妙に作られたフィッシングメールが増加しているため、注意が必要です。

スミッシング

スミッシングは、SMS(ショートメッセージサービス)を利用したフィッシングの一種で、ユーザーを詐欺サイトに誘導する手口です。詐欺メッセージには、重要な通知や警告を装ったリンクが含まれており、クリックすると偽のサイトに誘導されます。そこで個人情報を入力してしまうと、情報が盗まれる危険があります。

ネット広告

ネット広告を利用した詐欺も一般的です。魅力的な広告をクリックすると、詐欺サイトに誘導され、そこで個人情報やクレジットカード情報を入力するように求められます。正規の広告と見分けがつかないようにデザインされているため、クリックする前に慎重に確認することが重要です。

詐欺サイトに誘導されるケース

不審なメールやメッセージのリンクは開かない

不審なメールやメッセージのリンクは絶対に開かないことが重要です。特に、送信者が不明な場合や、リンク先のURLが怪しい場合はクリックしないようにしましょう。信頼できる送信者からのメールでも、リンクをクリックする前にURLを確認する習慣をつけることが大切です。

検索エンジン上での結果を鵜吞みにしない

検索エンジンの結果をそのまま鵜吞みにするのは危険です。詐欺サイトは、検索エンジンの結果に表示されることもあります。公式サイトや信頼できるサイトにアクセスする際は、URLを直接入力するか、ブックマークを使用するようにしましょう。

セキュリティソフトを導入する

セキュリティソフトを使用することで、詐欺サイトから身を守ることができます。多くのセキュリティソフトには、フィッシング防止機能や危険サイトブロック機能が搭載されており、ユーザーを保護します。ソフトウェアの定期的な更新を忘れずに行い、最新のセキュリティ対策を維持するよう心がけましょう。

OSやソフトウェアは常に最新の状態に

OSやソフトウェアを常に最新の状態に保つことも、詐欺サイト対策に有効です。最新のセキュリティパッチやアップデートは、既知の脆弱性を修正し、攻撃を防ぐために重要です。自動更新機能を利用して常に最新の状態を維持しましょう。

アクトはSentinelOneとMSSP契約を持つ正式パートナーとして、 平常時からインシデント対応までお客さま負担をかけることなく、最高レベルのサイバーセキュリティをご提供します。