偽情報拡散の実態と課題浮き彫りに 総務省がICTリテラシー調査結果を公表

2025年5月13日、総務省は日本国内におけるICTリテラシーの実態を明らかにする調査結果を公表。

調査は全国47都道府県の15歳以上の男女を対象に実施され、計2,820人からの回答を基に分析された。

今回の調査では、SNSやインターネット上で流通する偽・誤情報に対する認識や行動、さらにはICTリテラシーに対する意識とその実践状況を調べている。

偽・誤情報、「正しいと思った」人が約48%

過去に流通した偽・誤情報に接触した人のうち、「正しい情報だと思う」「おそらく正しい情報だと思う」と回答した割合は47.7%にのぼった。

また、偽・誤情報に触れた人の25.5%が、家族や友人との会話、メッセージアプリ、SNSなどを通じて拡散したと回答。

特に若年層でその傾向が強かった。

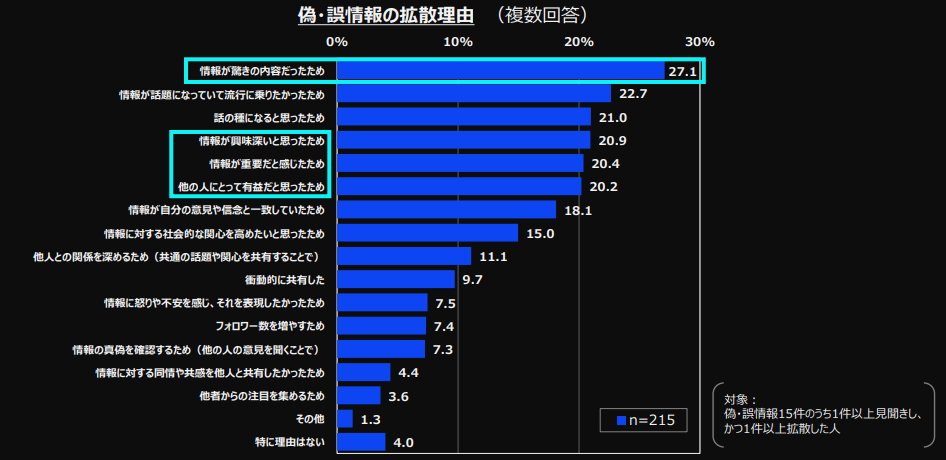

拡散理由、「驚きの内容」が最多

情報を拡散した理由として最も多かったのは、「情報が驚きの内容だったため」(27.1%)。「興味深い」「重要だと感じた」といった理由も多く、情報のインパクトや有用性が拡散の動機となっていることが示された。

拡散手段では、「対面での会話」(58.7%)、「メッセージアプリ」(44.3%)、「SNS等での不特定多数への発信」(44.4%)が上位を占めた。拡散された情報のジャンルでは「医療・健康」(62.6%)が最も多く、次いで「経済」(48.8%)、「災害」(39.3%)が続いた。

ICTリテラシーの意識は高いが、実践に課題

調査対象者の87.8%が「ICTリテラシーは重要」と回答した一方で、具体的な取り組みを「ほとんど行っていない」「全く行っていない」と答えた人が75.3%にのぼっている。

その主な理由として、「取組み方が分からないから」(50.9%)が最多で、「時間がない」「十分に高いと思っている」といった回答も見られた。

ICTリテラシーを「高い」と自認する人の割合は35.2%にとどまっており、実際のスキルや意識とのギャップも浮き彫りとなっている。

情報の正誤判断、「公的機関の発信」が信頼の基準

SNSやネット上の情報を「正しい」と判断する基準として最も多かったのは、「公的機関が情報源」(41.1%)。

年代別では、若年層で「公的機関」や「専門家」の情報を重視する傾向が見られた一方、高齢層では「自分で論理的に考えた結果」「自分の信念と一致している」とする回答が相対的に多かった。

総務省は今回の調査結果を受け、ICTリテラシーの重要性を訴えるとともに、国民の意識と行動の乖離を埋めるための支援策や啓発活動の強化を進める方針を示している。

【参考記事】

https://www.soumu.go.jp/